こんにちは、シンプルライフ ナビです。スタジオジブリのアニメ作品が好物の一人です。

ところで、年末が近くなってくると、お得な「ふるさと納税」の残りの利用限度額の確認をしたりすると思います。

残りの利用枠を使ってもらえるアニメグッズがあるとしたら、どうしますか?

ふるさと納税の特産品の中に、ジブリファンが欲しくなるグッズや特産品はあるのでしょうか?

この記事では、ふるさと納税の特産品の中から「アニメのファンが欲しいと思う返礼品」を、ご紹介します。

- ふるさと納税と「となりのトトロ」のコラボ商品がかわいい|贈答品にも使える

- ふるさと納税と「千と千尋の神隠し」のコラボ商品がシュール

- アニメファンが「ふるさと納税」の特産品とジブリ作品を探す

- ジブリ好きが欲しい、ふるさと納税の特産品や返礼品のまとめ

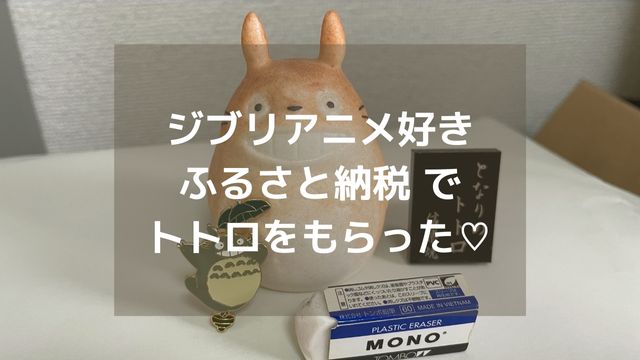

ふるさと納税と「となりのトトロ」のコラボ商品がかわいい|贈答品にも使える

まずはトトロの置物。

伝統のある信楽焼で作られている、手乗りサイズで、ライトもつく優れもの。自分用にもいいですし、贈答品としても喜ばれそうです。

私も申し込み済みで、トトロが我が家の仲間に加わっています。

|

トトロとコラボした「パスカードホルダー」もあります。

お子さんやお孫さんへのプレゼントとしてどうでしょうか?名刺入れとしても使えるので、名刺の保存用に使っても良さそうです。

|

い草でできた、トトロのラグマットもあります。

|

トトロの箸置きは日常使いでも使えそうです。夫婦や家族で使ってみませんか?

|

ふるさと納税と「千と千尋の神隠し」のコラボ商品がシュール

続いて「千と千尋の神隠し」。

カオナシの置物があります。窓際に置いておくと、なんともシュールです。一つ欲しい…

|

カオナシとコラボした「長財布」もあります。伝統工芸の技で作られた一品です。

|

アニメファンが「ふるさと納税」の特産品とジブリ作品を探す

そのほかにもジブリ作品とコラボしている特産品はあるのでしょうか?

残念ながら、ふるさと納税でジブリ作品の「天空の城 ラピュタ」とコラボしたものはありませんでした。

でも「ラピュタファーム」というところが出している商品があったのでご紹介します。自然派食品に関心がある人に喜ばれそうです。

|

また、ふるさと納税でジブリ作品の「猫の恩返し」とのコラボ商品はありませんでしたが、「猫の恩返し」という商品はありました!

|

なお、もののけ姫、ハウルの城や崖の上のポニョなどとコラボしたものは見つかりませんでした。

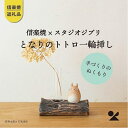

ジブリ好きが欲しい、ふるさと納税の特産品や返礼品のまとめ

ジブリ作品とコラボしている「ふるさと納税」の特産品などをご紹介しました。

ジブリ好きならジブリグッズを欲しいですよね!

玄関にトトロの一輪挿しなんていかがですか? 欲しい…!

|

ふるさと納税は実質年間2,000円の負担でお得な地域の特産品を入手できます。

使わないともったいない制度です。

ふるさと納税でトトロを申し込んだ✨

— SimpleLifeNavi (@SimpleLifeNav) 2022年9月10日

伝統工芸の焼き物の置物!

返礼品、来るのが楽しみ☺️#ふるさと納税 #トトロ #朝活#ジブリ好きな人と繋がりたい #ブログ初心者と繋がりたい #ブロガーさんと繋がりたい

かわいい😆

ふるさと納税のジブリグッズ参考記事です↓https://t.co/GYComg09B1

実はふるさと納税できるものの中には、探せばジブリグッズのようなアニメグッズの返礼品があるんですよ!

「ふるさと納税」のサイトで、アニメグッズとポイントを賢くゲットしましょう!ポイントもつく楽天ふるさと納税がオススメです。